Italialaica.it

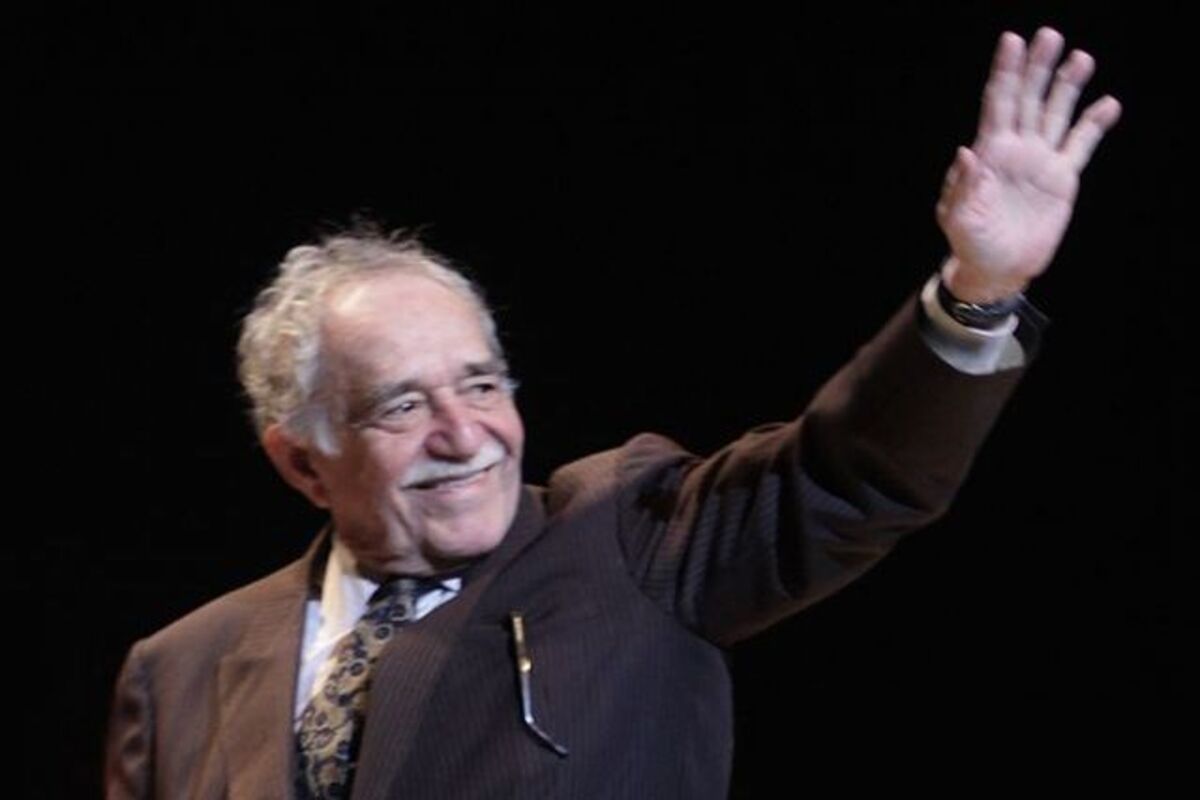

Cent’anni di solitudine, su Netflix arriva la serie tv. Quali altri libri di Márquez hanno ricevuto un adattamento?

Cent’anni di solitudine sta per arrivare su Netflix sotto forma di serie tv, non è la prima volta per un libro di Gabriel García Márquez Gabriel …

Cultura

Cosa cambia tra la Pasqua ebraica e quella cristiana?

Esistono molte differenze tra la Pasqua cristiana e quella ebraica, scopriamo storia e rituali fondamentali … Leggi tutto

Milena Vukotic non ha fatto solo Fantozzi: la carriera della vincitrice del David di Donatello

L’eccezionale talento di Milena Vukotic, nata a Roma nel 1935 ha illuminato il panorama cinematografico … Leggi tutto

Niente Eurovision per Loredana Bertè: a San Marino vincono i Megara

Niente Eurovision per Loredana Bertè: a San Marino vincono i Megara, la band spagnola di … Leggi tutto

Il Bugo gate arriva in tribunale, respinto un risarcimento da tremila euro

Morgan si difende: “Ma che tragedia sta mettendo giù Bugo? Mi denuncia per diffamazione e … Leggi tutto

Shōgun, su Disney+ arriva la serie tratta dal libro di James Clavell

Presentata con uno spettacolare trailer nella serata del Super Bowl, Shōgun , la nuova serie … Leggi tutto

I registi di “My favourite cake” dedicano il film alle donne iraniane

La storia del cinema iraniano racconta quanto sia difficile per i registi arrivare sui palchi … Leggi tutto