Italialaica.it

Ponte del 25 aprile, gli eventi da non perdere a Roma

Cultura, gastronomia, divertimento: sono tanti gli appuntamenti da non perdere a Roma durante il 25 aprile, Festa della Liberazione La Festa della Liberazione celebra la …

Cultura

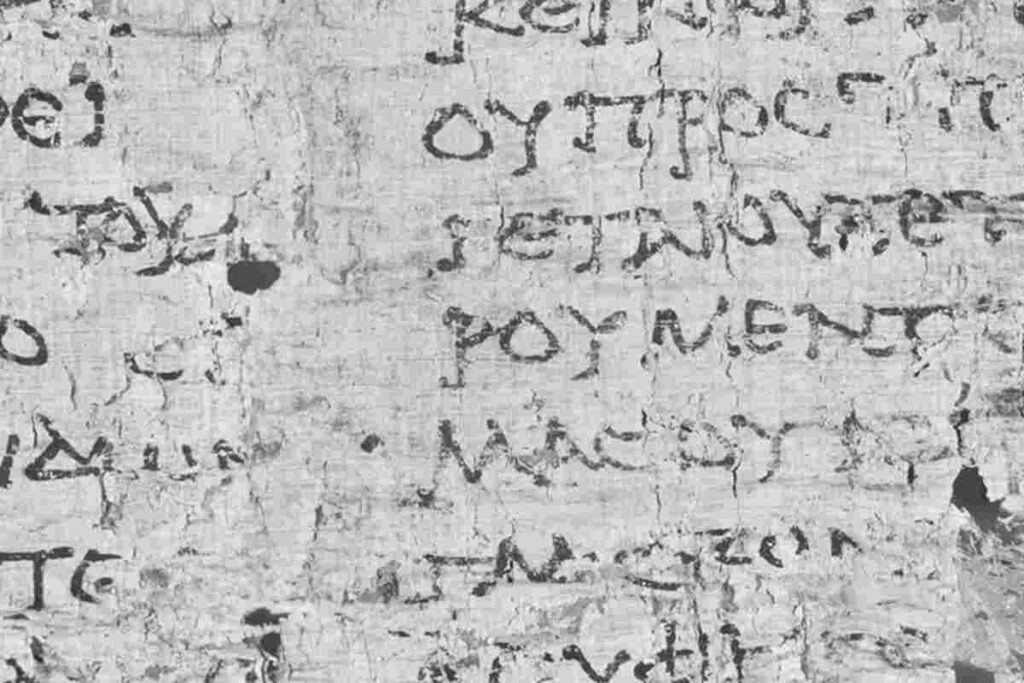

Platone, i papiri di Ercolano raccontano le ultime ore del filosofo

Gli ultimi attimi della vita di Platone rivelate dalla scoperta di frammenti di papiri di … Leggi tutto

Cosa cambia tra la Pasqua ebraica e quella cristiana?

Esistono molte differenze tra la Pasqua cristiana e quella ebraica, scopriamo storia e rituali fondamentali … Leggi tutto

Milena Vukotic non ha fatto solo Fantozzi: la carriera della vincitrice del David di Donatello

L’eccezionale talento di Milena Vukotic, nata a Roma nel 1935 ha illuminato il panorama cinematografico … Leggi tutto

Niente Eurovision per Loredana Bertè: a San Marino vincono i Megara

Niente Eurovision per Loredana Bertè: a San Marino vincono i Megara, la band spagnola di … Leggi tutto

Il Bugo gate arriva in tribunale, respinto un risarcimento da tremila euro

Morgan si difende: “Ma che tragedia sta mettendo giù Bugo? Mi denuncia per diffamazione e … Leggi tutto

Shōgun, su Disney+ arriva la serie tratta dal libro di James Clavell

Presentata con uno spettacolare trailer nella serata del Super Bowl, Shōgun , la nuova serie … Leggi tutto